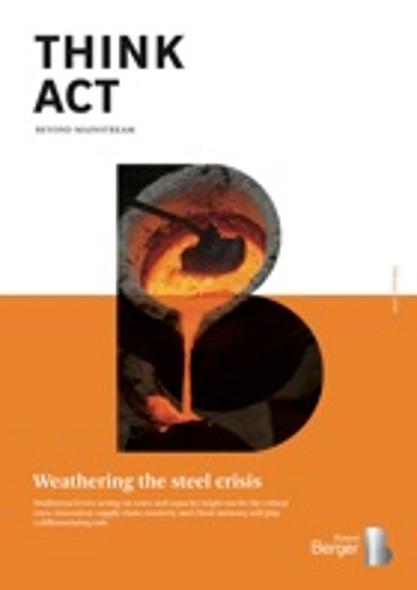

Nach einer kurzen optimistischen Phase in den Jahren 2013 und 2014 ist das Wachstum des weltweiten Stahlmarktes erneut ins Stocken geraten. So erreichte die Stahlnachfrage in China 2013 ihren Höhepunkt und ist im Jahr 2014 um 3,3 Prozent gesunken und wird voraussichtlich bis 2020 weiter zurückgehen. In anderen Regionen stagniert die Nachfrage oder wächst nur schwach.

Das Wachstum wird jedenfalls auch in den kommenden Jahren nicht stark genug sein, um die bestehenden globalen Produktionskapazitäten auszulasten. Die Folgen: erhebliche Überkapazitäten, ein deutlicher Preisverfall um über 50 Prozent seit 2010 und ein verschärfter Wettbewerb in der Stahlindustrie. Dies sind die zentralen Ergebnisse der neuen Studie „Weathering the steel crisis“ von Roland Berger.

"Das Ausmass und die Dauer der Krise in der Stahlindustrie werden vermutlich zu neuen Umstrukturierungen sowie zu einer Zunahme der Fusions- und Übernahmeaktivität führen", sagt Sven Siepen, Managing Partner von Roland Berger in Zürich. "Doch die Branche kämpft nicht nur mit den üblichen Herausforderungen wie konjunkturell bedingte Nachfrageschwankungen und bestehenden Produktionsüberkapazitäten. Die Krise reicht weiter."

So sorgt die Digitalisierung der Industrieprozesse für eine veränderte Produktionslandschaft bei den Kunden der Stahlindustrie: On-Demand-Produktion und verstärkte Individualisierung von Produkten verkürzen die Marktzyklen; die Nachfrage nach Stahl wird immer volatiler. Und auch beim Stahlhandel sind neue Zeiten angebrochen: "Heute können Sie mittlerweile Stahlprodukte über Online-Plattformen kaufen", sagt Georges de Thieulloy, Partner von Roland Berger. "Damit sind bestehende Kundenbeziehungen in Gefahr. Hierauf sollten Hersteller und Händler mit neuen Strategien reagieren."

Frühzeitige Anpassung des Geschäftsmodells ist entscheidend

Eine Marktkonsolidierung wird also nicht reichen, damit sich die Branche von der Krise erholen kann. Die Roland Berger-Experten präsentieren in ihrer Studie eine Reihe von Massnahmen, die Stahlunternehmen ergreifen sollten, um die Krise zu überstehen und sogar gestärkt daraus hervorzugehen.

Dazu gehört unter anderem eine stärkere Orientierung am Kundennutzen durch individuelle Lösungen, Produkte und Dienstleistungen mit speziellem Mehrwert oder eine Spezialisierung des Angebots. Stahlhersteller sollten zudem ihre Produktion und Lieferketten optimieren, um flexibler zu sein und schneller auf Nachfrageschwankungen oder Kundenwünsche zu reagieren. Auch eine stärkere regionale Fokussierung statt globaler Präsenz kann zum Teil sinnvoll sein. "Jahrzehntelang ging es vor allem um Grösse, um global mithalten zu können", sagt Industrie-Experte Siepen. "In Zukunft wird es dagegen wichtiger sein, die richtige Balance zwischen Produktportfolio, Geschäftsbereichen, geografischer Reichweite und der Reaktionsfähigkeit der Lieferkette zu haben."