需要の変化や急速に進化する技術からサステナビリティに対する責任、増大する利益に対するプレッシャーに至るまで、バリューチェーン全体を通じて企業もまた様々な課題に直面しています。ローランド・ベルガーは、このような課題をビジネスチャンスに変える支援をいたします。

ブランドとは何か?時代の変化から見るブランド戦略の転換期

By 速水 亘

筆者はこれまで日系の消費財企業を中心に、ブランド戦略をテーマにしたプロジェクトを手掛けてきた。ブランドは消費者の購買に直結する一方、右脳的/クリエイティブ領域といったイメージを持たれることが多い。

そのため、社内でも議論が進まなかったり、広告代理店に任せきりだったりという状況も散見されている。

本稿では、そうした状況に陥りがちな「ブランド」を可能な限り定量的に分析し、自社の立ち位置と向かうべき方向性を探索するための考え方を紹介する。

ブランドの構成要素は何か?

普段、私たちが何気なく口にする「ブランド」とは、いったい何なのだろうか。文脈によって変わるが、ここでは「企業のあらゆる活動に、消費者が日々接することで認知した価値の全体像」と定義する。

あらゆる活動とは、企業が提供する商品やサービスだけでなく、店舗、ウェブサイト、テレビCM、つり革広告、ECモールでのレビューやコメント、SNSでの噂に至るまで、実に多様である。

では、その「価値の全体像」とは、どのような実態なのか。ブランドの現在の姿を知るためには、その構成要素を考えてみると良い。

シンプルに言えば、ブランドに関する「3つの要点」を可視化するのが重要だ。①認知度、②ブランドイメージ、③好感度(ブランドロイヤルティ)である。

それぞれの意味は、文字通りに受け取ってもらって構わない。認知度は「どれだけブランドを消費者が知っているか」を指すものである。ブランドイメージは「ブランドに接する人々がどのような印象を抱いているか」を示すもの。好感度は「ブランドイメージに対して好意的か(さらに言うと積極的に支持し、購買や他者に推薦したいと思うか)」の度合いである。

ブランドの価値を構成する「資産」という意味では、カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院の名誉教授である、経営学者のデービッド・アーカー氏による説が有名である。

アーカー氏によれば、「ブランド資産(エクイティ)は5つの構成要素に分解できる」と言う。その5つとは、ブランド認知、ブランド連想、知覚品質、ブランドロイヤルティ、その他のブランド資産である。

先の「3つの要点」とも照らすと、認知度はブランド認知と、好感度はブランドロイヤルティと対応している。ブランド連想と知覚品質は、消費者からどのような印象を持たれているか、という現状分析の観点ではブランドイメージに包含されるといえる。

また、その他のブランド資産としては特許や商標権が挙げられることも多いが、それらはブランド価値を守るための資産として考えられるため、本稿では消費者接点におけるブランド価値そのものについての議論に限定させていただく。

日本企業に足りないブランド戦略

企業のブランド力を高めたいと頭を悩ませる方は多くいらっしゃるが、そもそも取り組むべき施策は、ブランドの置かれているステージや目指したい方向性によって異なってくる。

「より多くの顧客にアプローチしたい」と考える新興ブランドがいきなり好感度の向上へ投資しても大きくスケールすることはない。逆に、いくら知名度が高いブランドであっても確固たるブランドイメージが欠けていたり、それに対して好感度を抱く層が存在していなかったりすれば、結果的に競争力は低下する。

現在の日本の大手企業には、後者のように知名度こそあるものの、ブランドイメージの形成が上手くコントロールできていない企業や、好感度形成に苦労している企業が多いのではないかと思われる。実はこの状況は、日本社会における消費者セグメントの構造変化が大きく影響をしている。

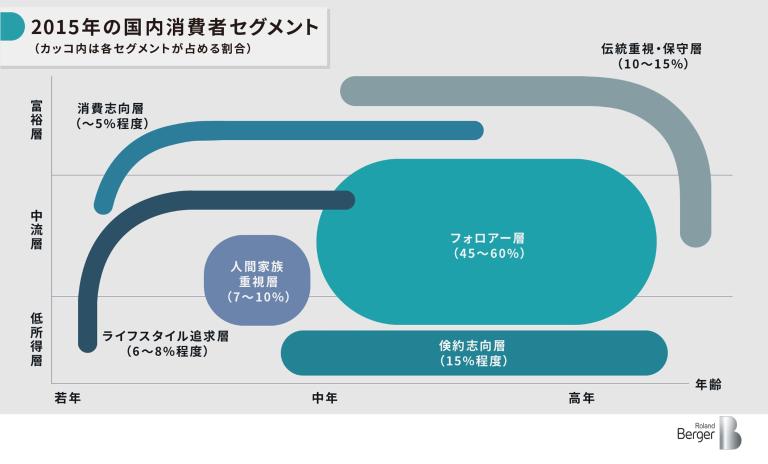

かつての日本はフォロワー層と呼ばれる、いわば“ミーハー”な消費者セグメントが市場の大多数を占めていた。ミーハーな消費者たちは確固たる価値観を持たない。「世の中で流行っているから」「皆が持っている/やっているから」という理由を主軸に消費行動を行っていた人たちである。

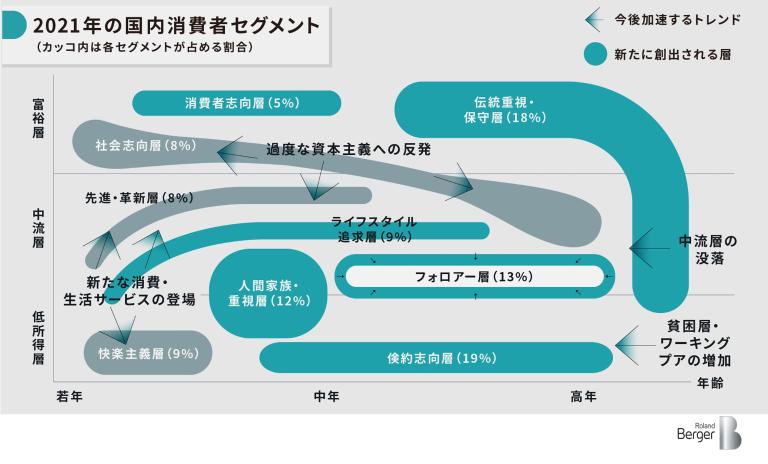

こうした層に対して「ブランド力を高める打ち手」とは、すなわち知名度を高めることであり、大々的にテレビCMを打つことが売上につながっていた。しかしながら、この5〜10年の間にフォロワー層は大きく減少傾向にある。弊社が独自に実施した4,000人を超える消費者調査によれば、2015年に市場の半分を占めていたこの層は、2021年には1割程度にまで縮小している。

この傾向をもたらしているのは、新型コロナウイルス感染症のまん延によるライフスタイルの強制的な変化が直接的な理由だと考えられる。ただ、情報の流通量や入手接点の拡大、職業の流動性の増加など、価値観を多様化させる流れはコロナ以前からも押し寄せてきており、むしろコロナによって加速したと捉えるのが正しい。

したがって、認知度を向上させることに投資をしてきた大手企業にとっては、今改めて自社ブランドイメージの再認識や方向転換が求められている。

ブランドを再考するために何をすべきか

では、自社ブランドの現在地は、具体的にどのように測定すれば良いのか。一般的には大規模な消費者調査(アンケート調査)による把握だろう。前述の認知度や好感度の調査は極めてシンプルといえる。認知度は読んで字の如く、そのブランドを知っているか否かを確認すれば良く、好感度も最小限に把握するのであれば直接的な問いを設定するのも良い。

より継続的に管理していくことを考えるのであれば、NPS(ネット・プロモーター・スコア)のような指標を取得するのも有効だ。一方で、課題となるのはブランドイメージだ。ブランドは価値の全体像であるがゆえに、人間の消費行動における価値観や欲求、願望を洗い出し、その相対的な強度を効果的に把握する必要がある。

ローランド・ベルガーでは長年、消費者価値について心理学的評価も含めた研究を行ってきており、消費者には「普遍的な消費に対する価値観」が19種あると結論付けている。

手前味噌にはなるが、弊社ではこの結果をもとに個人の消費に対する価値観と企業のブランドイメージを同じフレームワークで分析できるツールを有している。これにより精緻なブランドイメージの把握、各業界における消費者セグメントの可視化、狙うべきターゲットと訴求すべき価値観の見極めが可能である。

先述した通り、かつて日本の消費者の大部分を形成したフォロワー層が消失したことにより、知名度を高めるというブランド戦略が多くの企業にとって効果的ではなくなりつつある。自社ブランドの現在地の把握や見直しのきっかけに、本稿や弊社が一助となれれば幸いである。