China's economic trajectory is undergoing a profound transformation. After years of investment-driven growth and export-led expansion, diminishing returns and shifting demographics are forcing a strategic pivot.

いま求められるサプライチェーンリスクマネジメントとは?

By 小野塚 征志

「予想だにしなかったリスクが発現し、企業の事業活動に多大な影響を及ぼしています。逆にいえば、この混乱にフレキシブルに対応できる「しなやかなサプライチェーン」を構築できれば、企業としての競争力を相対的に高められることになります。」

先の見えない不確実な時代だからこそ、サプライチェーンのリスクマネジメントを戦略的に強化し、持続的・安定的な成長の実現を図るべき

トランプ政権下の関税政策は、グローバル企業にとって深刻な混乱要因となった。関税の引き上げに対応するため、米国での現地生産を検討する企業もあるが、部品の調達先が海外であればその影響を受ける。あまつさえ、同政権の政策は一貫性を欠いており、長期的視点から判断を下すことが難しい。

サプライチェーンのリスクは関税だけではない。「自然災害リスク」「人為災害リスク」「企業リスク」「経済リスク」のように、従来から存在する伝統的なリスクについては、企業として取り組むべき事項が概ね体系化している。対して、「政策リスク」「地政学リスク」「公衆衛生リスク」も新しいリスクではないが、トランプ関税がそうであるように、サプライチェーンへの影響度を増しており、新たなリスク対策を必要とする状況だ。「人権リスク」や「サイバーリスク」のように、従来はあまり意識されなかった新たなリスクの重要度も高まっている。新疆綿問題やサイバー攻撃による操業停止などはその象徴である。

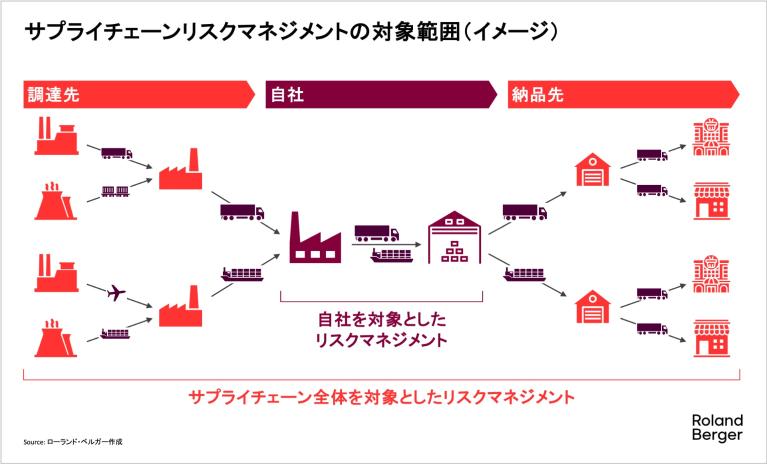

サプライチェーンのリスクマネジメントにおける難しさは、調達先や納品先の事業活動が停止すると、自社の事業にも影響が及ぶ点にある。複数調達によるリスク分散は有効だが、その際には地理的分散も図らないと「自然災害リスク」をヘッジできない。直接の調達先である1次サプライヤーだけではなく、そのさらに調達先である2次以下のサプライヤーを分散させることも重要だ。他方、調達先を分散させると、「サイバーリスク」は高まるため、間接的な調達先も含めて基準以上のサイバーセキュリティレベルにあることを取引の条件とするなど、相応の対策を講ずる必要がある。サプライチェーンはモノの輸送を伴うため、各種リスクの発生により平時の輸送手段やルートが利用できなくなるおそれがあることも考慮しなければならない。

これらの対策の遂行にあたっては、調達、生産、物流、営業、IT、財務、IRなど、多岐にわたる部門の連携が欠かせない。それゆえ、全社の経営課題として取り組むことが大切なのである。

サプライチェーンを制するものがビジネスを制する。先の見えない不確実な時代だからこそ、サプライチェーンのリスクマネジメントを戦略的に強化し、持続的・安定的な成長の実現を図るべきではないだろうか。

本スタディ(レポート)のダウンロードをご希望の方は、下記フォームにご記入の上「送信」ボタンをクリックください。